|

本文以一个营销案例为出发点,简要介绍了现代营销竞争的基本理论和原则。

竞争,是营销者在占领市场或扩大市场份额的动机的支配下,所表现出的各种理性营销行为的总和。从网络上讲,竞争又是一种营销系统,它以营销者、产品或服务、市场为基本要素,而以营销进攻和营销防卫及其相互作用为系统的运作动力。竞争认知则是指对营销系统中的各种相关要素作出判断与评价。但是作为一种现代营销策略,竞争认知不仅只是那种“知己知彼”性质的经验把握,而是更多地体现出理性分析和决策的思维特征。

文献显示,竞争认知方面的理论研究,即便在国外的工商管理学界也只是80年代前期才开始的课题,90年代又有很大的拓展。其显著特点是,将国际政治、社会心理与行为以及数量经济等学科领域的一些概念和方法引入到工商管理研究,诸如“理性威慑”、“竞争攻击”、“信用名声”、“市场信息处理”、“影响过程”等,都是竞争认知领域所要研究的基本内容。笔者现以案头资料为据,就有关问题作一简要介绍。

1 一个营销案例

70年代初期,美国食品加工业的两大公司—通用食品公司(GeneralFooDs,以下简称“通食”公司)与普罗克特·甘布尔公司(ProCter&GamBle,以下简称“保洁”公司)在咖啡业爆发了一场贸易大战。当时,“通食”公司以“麦氏”商号以其相关品牌在美国咖啡市场上控制了45%的份额,而“保洁”公司此时也已收购了Folger公司的咖啡品牌,其国内销售地盘主要在西部地区。“保洁”公司决定在原有领地的基础上,从克莱夫兰地区开始,以经销形式一个市场一个市场地向东部滚动扩展。

东部是“麦氏”品牌的市场领地,面对“保洁”公司的进逼攻势,“麦氏”商行组织了强有力的市场防卫。首先,“通食”公司通过产品降价和增加营销经费,在Folger公司牢牢控制的堪萨斯城对“保洁”公司实施反击。与此同时它又创立了一个具有竞争力的新品牌“地平线”,其产品特征与包装设计都与Folger公司的品牌相类似。面对麦氏商行的有效防卫,“保洁”公司最终放弃了继续“东扩”的计划。一直拖到7年之后,该公司才重新实施原定营销计划,逐渐进军纽约市和其他人口稠密的东海岸地区市场。

2 两个竞争概念

现在我们来讨论两个营销概念—竞争威慑与竞争声誉及其相关关系。

营销竞争中,在攻击与防卫情景下,攻击方的步骤在先,防卫方要努力阻止攻击方采取某种行动。在攻击方发动攻击的情况下,防卫方要决定是奋起反抗还是屈从。这种情况下的一个重要变项是,攻击方不了解防卫方的反抗能力和意愿,因此防卫方要极力影响攻击方对攻击成本和攻击利益的计算,威慑(DeterenCe)由此产生。

威慑的产生要满足两个条件:(1)攻击方必须认识到防卫方有意愿且有能力进行竞争拼斗,亦即防卫方是一个有信用的防卫者;(2)攻击方的拼斗成本必须超过其拼斗的利益值。在上述两种情况下,攻击方会作出恰当的权衡,从而放弃攻击。

对攻击方的攻击动机和行为产生影响的是防卫方的信誉名声,即声誉(reputation)。那么,在准确意义上,声誉是什么呢?从根本上说,声誉就是行为者以一定的方式所表现出的气质在观察者心目中建立起来的一种印象。由此定义可知,声誉具有认知客体的特征,但它存在于认知主体(观察者)的头脑中。行为者可能会极力地改变自己的声誉,但说到底,声誉是观察者对行为者过去行为进行感知并作出解释所生成的产物。

理论上讲,防卫方有意愿且有能力防卫自己的市场,即防卫方具有一种声誉,可以降低攻击方对其攻击行为的期待值。但是,声誉并不能完全清除攻击。因为,在某种情况下,一个市场会表现出很大的吸引价值,因而攻击方会在竞争中努力提高自己的战斗力,以求在该市场中占有一席之地。在不完全排除攻击的市场中,该市场自身的吸引力一般会下降,从而防卫方受到攻击的可能性减少。而在保持声誉的成本不太高的条件下,防卫方遭受的攻击越少,其市场期待值就越高。在一次具体的攻击中,若保持声誉的成本较高,一种信誉的整个成本就可能相对较低。这就叫“麦修效应”(Matthew Effect)。它表明,市场地位高的公司会从这种地位中获得一些附加的市场报偿,因为它首先具有很稳定的声誉。

声誉不仅对防卫方具有重要的价值,而且对攻击方也具有重要意义。因为,声誉是一种认知效率(Cognitive effiCienCy)。声誉的真正价值在于,声誉有助于攻击方对有关防卫方的机密信息作出估价。防卫方在一个市场中的内情有许多方面是攻击方不知道、也不可能知道的。比如,攻击方在一个特定的市场中实施一次攻击,防卫方会不会作出反应以及如何反应,攻击方是很难知道的。但是,防卫方在各个市场中的一般声誉对攻击方却是一种有用的信息,攻击方由此可以推测防卫方对现实攻击所可能作出的反应。当然,在采取行动前,攻击方对防卫方在一个具体市场中的情况了解愈少,它对声誉的依赖程度就愈高。但是,如果攻击方获得了一份防卫方的市场防卫计划,则其行动决策依据更多的就是那份计划,而不是一般声誉了。

上面是声誉与威胁范畴的基本讨论。现在我们重新回到对竞争“声誉”的定义上来。攻击方对防卫方的一种印象究竟是如何形成,而防卫方又是如何获得一种声誉的呢?对此,我们可从竞争认知的概念解析中得到答案。

原来,攻击方是通过竞争认知来取有关防卫方的基本情况的。如前所述,竞争认知是公司经理对其参与竞争的市场环境进行了解、求得认识的一个过程。市场环境表现为一组具体的元素集合,其中包括社会行为者、竞争者、消费者、经销渠道,以及其它相关行为者。集合中的每一个元素都是公司经理在其环境中力图了解和计划的一部分。

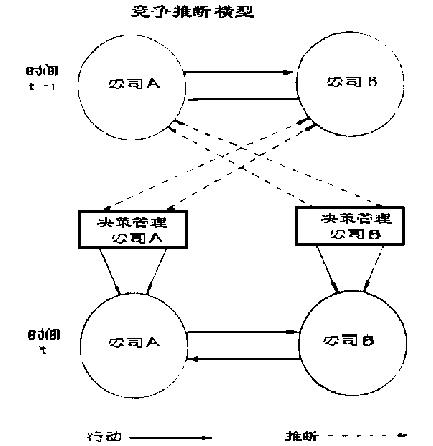

图1竞争认知要对组织外部的行为者的情况作出相应的推断。图1所示为两家公司在垄断市场中的竞争推断模拟。由图可知,在时间(t),公司A的经理对时间(t-1)中的公司B进行观测,并对其一般行为气质作出推断,而这种气质对公司B在时间(t)中的行为产生影响。在此基础上,公司A的经理将推断纳入本公司在时间(t)中的行动计划。与此同时,公司B的经理也对公司A作交互行动。

处在营销竞争状态中的两家(甚至多家)公司,在认知或者交互作用的过程中,要涉及各种信息,这些相关信息可统称为“市场信号”(market signals)。市场信号的定义是,一个竞争者所采取的任何行动。实际上这种行动直接或间接地反映出该竞争者的意图、动机、目标或其内情。一般说来,一个行为者的名声是观测者对行为者市场信号所作解析的产物。

3 三种认知假设假设

1:公司对市场的防卫信用愈高,其遭受攻击的可能性就愈小。

这一假设表明,信用声誉可以对竞争对手产生威慑。如果有两家公司在几个市场上处于“热战”状态,则这两家公司就已经在相互交战了。但实际上,作为一种认知结果,威慑可以阻止交战,即是说攻击方由于意识到威慑而选择不交战。如果两公司已经交战,说明攻击方的选择时机已经过去,防卫信用未能产生足够的威慑。“信用度—威慑”关系由此可见一斑。

另一方面,声誉是对防卫方机密信息的评估,这是防卫方极力阻止攻击方了解的。攻击方对防卫方的具体内情了解愈多,则防卫方的一般声誉对攻击方的影响就愈小。反之,攻击方对防卫方的具体内情了解愈少,防卫方的一般声誉对攻击方的影响就愈大。

假设1只对小的竞争者具有现实意义。

假设2:公司活动的相对幅度愈大,则公司的防卫信用愈强。

首先,公司活动是指能影响竞争对手的任何行为,包括价格变化、法律诉讼等等。其次,活动的幅度即大小只能是一种相对的判断,而这种相对性与社会准则和行业惯例相关。比如,在一个行业内,如果各公司都以五百万元的投资实施一项广告战役,那么这五百万元的广告活动不会有任何意义;只有当别的公司的投资额小于五百万元时,这五百万元的广告活动才会具有营销意义。在此意义上,公司活动的幅度才是公司作为信誉防卫方的强有力的因素。

与活动幅度相联系的还有两个重要概念:活动一致性与活动层次。活动一致性是指公司在一个相对时期内保持一种不变的活动格局,或者说总是按一定的形式实施公司行为。有理论认为,活动一致性是建立声誉的必要条件;在建立声誉的过程中,任何(活动)缺失都会对声誉产生直接的负面影响。活动层次则是指公司营销行为的规模和水平。在高规格和高水平行为层,活动一致性愈大,则公司的信誉防卫能力就愈强;反之,在低规格和低水平行为层,活动一致性愈大,则公司的信誉防卫能力就愈弱。

假设3:公司的营销业绩愈佳,其信誉防卫能力就愈强。

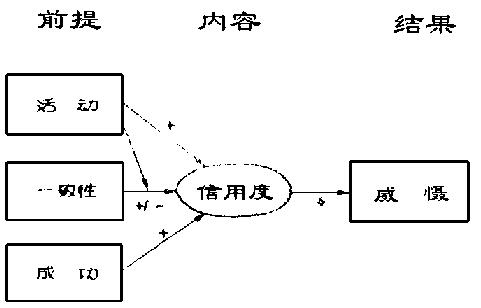

营销佳绩就是指成功的营销。有营销佳绩的公司就会被认为是有信誉的防卫者。理由图2有二:第一,成就(aChievements)有两个重要属性,一是“努力”,二是“理智”。成功的公司在营销行为方面都表现出这些属性特征,从而有效地增强自己的信誉度。第二,营销竞争离不开资源条件,营销成功的公司除了营销努力和理智外,都具有很强的营销资源后盾,从而在遭受攻击时可以有力地实施反击,而不顾虑资源缺失问题。

上述假设中的基本要素及其关系如图2所示。

石家庄经济学院学报 陈忠华 |