|

笔者比较了物流管理与供给链的定义与区别,说明了物流管理系统的目标,论述了物流管理中信息技术的类型,并提出了用信息技术实现物流管理的战略目标。

1.物流管理与供给链

对物流管理,学者们有不同的定义,但基本的思想是一致的,我们不妨用Ghristopher的定义:

“物流是战略性地管理物料、部件及成品的流动与存储及相关的信息,这种战略管理是以利润最大化为原则,通过一定的组织与营销渠道以最经济的方式完成定单”。

需要指出的是这一定义中,有四种流的存在:

①原料流。指原料流从起始地通过必要的存取和运送,到达顾客(制造商)的过程。

②商品流。指通过营销渠道的营销流,包括制成品从制造商、批发商、零售商到顾客的转移过程。

③资金流。指在不同组织(企业)间的原材料与制成品交换的资金转移,可以是直接支付或间接通过顾客与供应商的帐户电子转帐。

④信息流。指在不同组织间的信息交流,其目的是协调上述三种流。

物流管理就是对这四种流的协调,包括公司之间活动的协调。为进一步理解物流的实质,我们用供给链的概念来观察物流系统。

物流系统中的四种流,引出了上游与下游企业的概念,它们一起组成一个供给链,这一概念强调企业并非是独立的,供给链中的每个企业,既是顾客,又是供应商,它们位于供应链的上游或下游,如果供应链中断,问题就会发生。实际上,企业间各项活动的协调,对有效的物流管理系统是绝对必要的。

Ghristopher指出,供给链管理与垂直整合成一个企业是不同的,后者是通过拥有供给链中的上游或下游企业。而供给链管理是协调所有供给链中的不同企业,使之成为一个最佳的系统,以达到一定的目标。供给链的整体目标对供给链中的企业来说,是有冲突的。

2.物流管理系统的目标

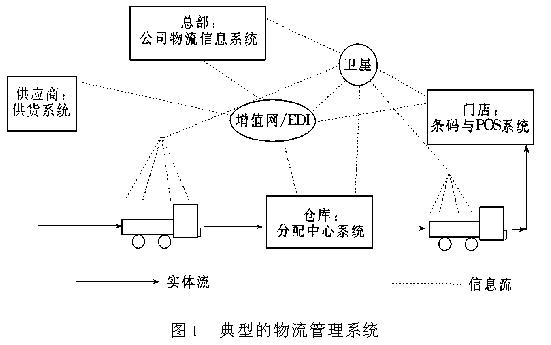

典型的物流管理系统可以以零售业为例,这是因为大的零售商应用整套信息技术,以取得竞争优势。图1是典型的大零售商的物流管理系统。

物流管理的战略目标可归纳为以下三个方面。

2.1 缩短物流管道

这意味着寻找减少周转时间和存货的办法,存货包括中间存货和最终存货二类,可以出现在供给链中的不同节点上。中间存货是指零部件、在制品、制成品的存货,作用是当供给链出现问题引起需求波动时,用作缓冲。这些存货增加了总供给链的长度,而零库存的原则要求在顾客与供应商之间的紧密配合,以减少对存货的依赖。

2.2 增加管道的透明度

管道的透明度是指知道什么时候、什么地方、多少数量的货物以及在供应管道中的可以达到的目的地。传统上,这些信息是不清楚的,最多只是明白部分属于自己企业范围的信息,供给管道中的瓶颈与过多的存货不易发现。不良的管道透明度会导致不良的供给链控制。为达到完美的供给链控制,掌握管道的实时信息是必需的。

2.3 物流作为系统管理

传统上,物流只是作为功能性的部门。当今,物流已被看成对主业具有很大影响作用。这种转变是由于经济的全球化趋势,导致供给链的延长,企业不得不把物流系统整合起来管理,以联接市场的供需双方,系统中某一部分的决策,会影响整个系统的运作。

3.物流管理中信息技术的类型

3.1 条型码和销售时点信息管理系统(POS)

货物的条码化是建立整合供给链的最基本条件,它是实现仓储自动化的第一步,也是作为POS快速准确收集销售数据的手段。货物的条码化可以是为公司内部系统使用的,也可以采用国际标准,与外部具有通用性。

以零售业为例(参见图1),公司主机的条码数据和商品价格定期(每天)更新,下载至店面微机。店面微机具有两个功能:第一,它管理前台POS,包括通过扫描器收集数据的POS终端;第二个任务是管理后台POS,包括分析销售数据,下电子定单,打印产品价格和条码标签。目前较先进的POS系统后台具有很强的功能,可以检验货物,进行存货控制、点数、帐务与供应商管理。

3.2 电子定货系统(EOS)和增值网(VAN)

继续以零售商为例,当货物下降到重新订货水平时,电子定单由门店的POS系统自动下达到公司的主机,从所有门店来的定单周期性地由公司主机归集,然后由公司仓库或由供给商发送定单。这种大批量的能力对零售商和供应商都有利:零售商具有了较大的采购能力,供应商可以大批量地销售。

VAN是信息技术的基础设施,它可以支持EOS和公司的物流管理系统,使得从供应商到物流中心,最后到门店的整个供给链的活动能以电子形式交换信息。对地理范围分布广阔的零售商,卫星数据的连接是必须的。

3.3 电子数据交换系统(EDI)

EDI是一个总称,是指对原先用邮包及快递方式传送的商业文件,通过电子方式进行交换,这些商业文件包括表格、定单、送货单证、收据、发票、汇款通知、对帐单、提单、仓单等。因为EDI是一个总称,现在趋向于用“无纸贸易”或“电子贸易”来替代EDI这个术语。

EDI在顾客与供应商之间双向通过计算机交换标准文件。要使计算机能够通话,必须建立自有的通信网或利用公共通信网(增值网),要使计算机相互“理解”,必须有网络接受的协议或句法,因为顾客与供应商使用的软件一般是不同的,必须把文件信息转换成标准格式或句法。

4.用信息技术实现物流管理的战略目标

4.1 目标一:缩短供应管道

为达到目标,我们先来看一下“备货时间差”的概念。

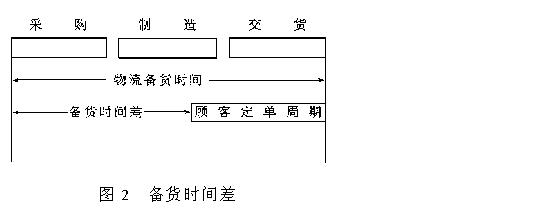

如图所示,物流备货时间大于顾客定单周期,这个问题很重要,克服备货时间差距的唯一办法是保持存货,存货量根据预测确定,预测误差会导致存货的过剩或不足,为缩短管道长度,必需尽可能地减少或消除存货。

为减少对预测及存货的依赖,企业必须使物流备货时间与定单周期一致。办法有二:一是减少物流备货时间;二是延长定单周期。减少物流备货时间是物流管理系统的第三个目标——使供给链整合的更紧密。

延长定单周期看来是让顾客等待,其实不然,它可以通过使物流管理系统更早获得顾客定单指示来实现。利用EDI,顾客可以比其他方法更快更准确地通知供应商,供应商甚至可以用EDI系统了解顾客的计划要求而相应调整生产计划,因此,改进预测的精确性,减少了存货。按一般传统做法,顾客下定单时并不告知实际需要,例如,顾客以每10周下一个需要100件产品的较大定单,要求指定日前送达,但实际上,预测需求是每周10件,用于10周。利用EDI系统对实际需求信息的了解,减少了一次大量生产,减少了存货,因此减少了物流管道的长度。

缩短管道的好处是生产的成本被降低,这是因为转向新产品生产时,不需要处理过时的存货,清理管道的时间也缩短了。“零库存”生产理论上是管道的存货为零,实际上,具备了生产多种产品的能力。

4.2 目标二:增加管道的透明度

为达到这个目标,可以利用EDI,它能使供给链上下游企业轻松获得有关信息,以便更好地协调供给链。

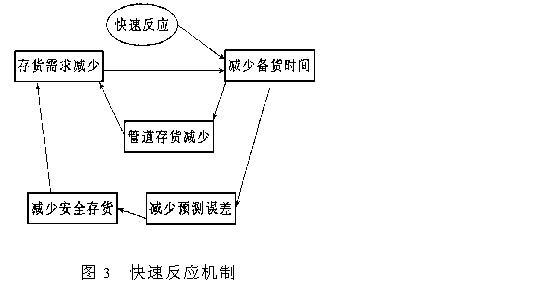

管道的透明度只有能反应现实时,才能说是好的。因此,依靠应用信息技术的实时信息系统,如POS、型码和VAN通信网络,建立EDI的快速反应机制。管道的透明度对于全球物流系统显得尤其重要。

4.3 目标三:物流作为系统管理

最后,为满足第三个物流管理系统的目标——系统管理物流,EDI再次使得用于协调物流管理系统的信息自由与准确地流动。

前面(图2)讨论到缩短备货时间差对减少存货依赖尤其重要,方法之一是减少物流备货时间,最大可能是通过更好地协调信息与物资流达到这一目的。通常,企业在管理与协调这二种流时,并非非常严格,以过去缺少信息的行为而形成的系统是低效与次优的系统。

因为物流供给链是由许多不同的组织构成,每个组织都保护自身的利益,而不惜以增加供给链的长度为代价,EDI把这些组织联系成为合作者,并使管道透明,因此,增加了协调管道和取得最佳流动的能力。只有这样,物流管理系统才能被看成是一个系统。

物流技术 骆温平 |