|

所谓价格欺诈,就是垄断竞争市场中,卖者利用卖者对产品价格和品质信息的相对缺少,用欺骗的手段,获取超额利润的一种售卖行为。本文分析了价格欺诈的成因和形式,并提出了反价格欺诈的政策措施

去年年初南京、北京商界刮起“降价”风潮,迅速漫延至全国许多城市。然而,在令人眼花缭乱的折价销售背后,涌动着价格欺诈的暗流,某些经营者搞假“降价”、假“优惠”、假“折扣”,以不正当手段,无限拔高商品原价,欺骗消费者。或者以“削价”为幌子,推销劣质商品,败坏社会风气,破坏市场秩序。本文从经济学的角度对价格欺诈的成因及其形成进行一些研究和探讨,从而指出反对价格欺诈的对策和建议。

一、价格欺诈的成因及其形式

(一)价格欺诈的成因

中国价格体系市场化改革已经十几年了,伴随价格的自由化,各种价格欺诈行为也就产生了。全国性减价大销售在80年代末期也曾发生过,进入90年代后,为了继续维持低价格竞争的优势,许多不法商贩们,走上了制假售假的经营之道,诸多“精品”经营者利用消费者“好货不便宜”的心理,将商品的价格越拔越高,消费者陷入了暴利欺诈的圈套……所以说,今天零售业虚假降低风潮决不是偶然。那么,究竟是什么原因造成经营者能够屡屡对消费者实施价格欺诈呢?

从理论上看,在完全竞争的市场环境中,价格是由许多厂商和许多购买者自由竞争的均衡结果,没有人能够对价格起支配作用,不可能产生价格欺诈行为。在垄断的市场环境中,最有理由产生价格欺诈,垄断组织作为最大的商品生产者和供给者,具有控制供求关系和左右市场价格的实力,它们可以依靠垄断地位,以获取高额利润为目标规定产品价格,这就是垄断价格。①

推论:价格欺诈行为产生于垄断竞争的市场环境。

垄断的竞争市场类似完全竞争的市场,它们的区别在于:垄断竞争市场环境中,卖者出售的产品既有差别,又具有一定的替代性,其差别性使之具有垄断的性质,其可替代性又使之具有竞争的性质。在现实社会中,完全竞争和完全垄断市场已经很少了,大量存在的是垄断竞争市场,其中零售商和服务产业中最为普遍。②

在垄断竞争市场中,价格欺诈有三种表现形式:

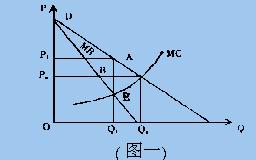

其一,暴利欺诈。卖者有意扩大产品的差异,以强调其产品的不可替代性,牟取垄断暴利。卖者通常的宣传口号是:好货不便宜。(图一)

图一,是垄断竞争产品的需求和费用曲线。OP0是当买者掌握充足的信息后,形成的市场均衡价格。当买者接纳了卖者信息误导后,需求发生于有利于卖者的变化。为了获取最大利润,卖者得以MR=MC规律确定产销量,以价格OP1出售,获取暴利矩形P0P1AB部分。

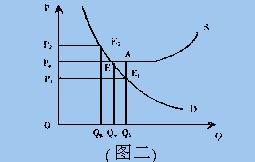

其二,虚假降价。对很多供过于求的产品,卖者要扩大其市场,只有降价,然而降价的风险也是巨大的,首先,降价有可能招致同业卖者采取相同的降价竞争,使市场占有率回到从前,其次,由于降价使需求量增加而增加的收益,很有可能不足以弥补单个产品收入下降而减少的总收入。为了享受降价的好处,而不承担降价的风险,很多卖者采取了谎称降价,实际仍按市场价格,甚至高于市场价格的方法销售,以欺骗买者。目前的折价销售主要就是这种形式。(图二)

图二,是垄断竞争行业供过于求时的供求曲线,OP0表示该行业的均衡价格,卖者谎称原价为OP2,现价为OP0,买者由于不了解市场均衡价格信息,误以为原价为OP0,现降价后(设POP1=P2P0)为OP1,受到价格误导后购买量从OQ0增加到OQ1,而卖者仍以OP0价格出售,获得由虚假降价带来营业增加额为矩形AEQ0Q1。

其三,降价品质和服务水平。对于很多商品而言,买者根据过去的经验,或者仅付出少量的“搜寻”成本,便可获取价格信息,然而要想获得单个产品的品质信息就困难得多了。卖者根据买者的这个特点,就会放弃直接的价格欺诈,而采取更加隐蔽的降低商品品质和服务水平的方式实施欺诈。很多卖者在折价销售中,大量倾销残背冷滞商品,甚至出售假冒伪劣商品,以获取暴利;另外卖者对降价商品不提供质量保证和售后服务,也应视为欺诈行为。

以上所列三种形式之价格欺诈,现实中常会相伴而生,如卖者谎称降价,实际却以高于市场价格出售,以此牟取双重欺诈带来的超额暴利。

综上所述,所谓价格欺诈,就是垄断竞争市场中,卖者利用卖者对产品价格和品质信息的相对缺少,用欺骗的手段,获取超额利润的一种售卖行为。

(二)价格欺诈的形成

在市场中,买者与卖者之间的竞争是一对永恒的博奕,对本体利益的追逐是市场上每个交易主体的天然选择和必然权利。当卖者拥有绝对丰裕的信息,而买者无法拥有对等信息判断时,价格欺诈行为就不可避免地产生了。然而,当生产者不再直接向消费者售货时,作为生产者的卖者和作为中间商的卖者其对应的买者博奕能力却大相径庭,为了正确把握买卖之间的竞争,有必要对这二种情况加以分别考察。

1.生产者与中间商之间的博奕

生产者作为产品的制造者和第一售卖者,其生产目的是为了获取最大利润,生产行为只是其手段,生产者在售卖产品过程中,有博取超额利润的本能要求。生产者在扩大产品差异化与控制产品成本方面具有绝对优势,但是,从扩大产品差异化方面看,存在着增加生产成本和市场拒绝认可的二种风险;从控制产品成本方面看,生产成本在生产过程中具有相对刚性,如果没有生产力的提高和生产手段的变革,降低成本会导致产品质量的下降。

中间商作为买者与生产者进行交易,由于中间商是为卖而买,所以中间商必须依靠贱买贵卖生存,他对市场多种产品之间的差异、替代关系、供求力量、市场价格有着敏锐的观察力与判断力,具有足够与生产者对等博奕的信息量。如果生产者对中间商实施欺诈性价格,必然会导致中间商向其它生产者寻求供货。

在整个消费品市场呈供大于求的压力下,生产者追逐利润的主要方式是扩大其产销量,实现规模效益。作为买者的中间商其博奕手段是利用其丰沛的供求信息,选择与已有利的买者。这种状况类似于完全竞争的市场。

2.中间商与消费者博奕

中间商作为卖者向作为买者的消费者提供最终消费品,其目的是为了赚取进销差价。把商品以更高的价格出售,就会得到更多的收益,但是,高价格行为肯定会受到来自买者(消费者)的反对,为了缓和这个矛盾,卖者往往购进特色鲜明的商品,利用买者对商品内部属性的无知,通过价格暗示使买者产生物有所值的心理定义,由于市场上缺少可比性强的同属性其它商品,会使买者产生“不一样”的感觉,从而落入卖者设置的“价格陷井”。卖者争取利益的另一作法是:通过增加销售数量来增加利润总量,而销售数量的增加必须依靠降低价格或增加费用(推广、宣传)实现,所以只有需求的价格弹性大于1时,卖者才可能会考虑降价销售,但是,正如我们前面所述,降价要遭到同行卖者的反对,使利益的“蛋糕”越做越小,因而,卖者更有可能采取的对策是:利用买者对市场价格信息的无知,实施虚假降价,以欺骗买者。除了贵卖,中间商对贱买也同样垂涎三尺,由于中间商与生产者的竞争类似于完全竞争市场,只能是市场价格执行者。当中间商为了达到贱买的目的,不惜购进假冒伪劣商品时,由于消费者缺乏对等的信息判断就会遭致中间商的侵害。

消费者作为最终的买者,其与卖者博奕的目的是实现消费效用的最大化,由于消费者对商品的品质、价格、供求等市场信息方面处于绝对劣势,常常会遭到卖者的价格欺诈。为了改变这种状况,增加博奕能力,买者采取的是通过“搜寻”来增加信息量,另一方面,买者利用买方市场中的购买决定权,挑起卖者之间的竞争。

结论:价格欺诈产生于中间商与消费者市场信息不对等的买卖博奕。

由此可见,价格欺诈行为发生于零售业。(附表三:生产者 中间商 消费者博奕力量对比)

|