|

自1978年以来,伴随着宏观经济的过热,我国物价指数出现过4次波峰,同期消费品市场也出现了4次波峰,波峰出现年份与物价指数波峰年份完全吻合,这说明物价与市场是完全连成一体的。改革以来的4次物价上涨波峰,其直接原因都不外是固定资产投资膨胀导致生产资料价格上涨,从而拉动零售物价总水平的上涨。同时也与价格体制改革紧密相关,每次上调农副产品价格,放开一些产品的价格,都会引起零售物价总水平的上涨

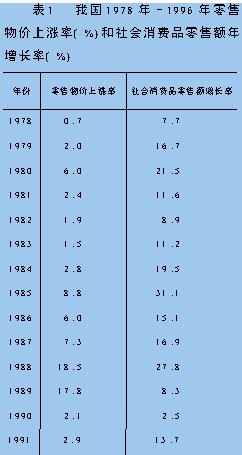

自1978年以来,伴随着宏观经济的过热,我国物价指数出现过4次波峰,并且波峰都是一浪高过一浪。同期消费品市场也出现了4次波峰,波峰出现年份与物价指数波峰年份完全吻合(见表1),这说明物价与市场是完全连成一体的:市场繁荣,出现波峰,物价随之上涨,出现明显的通货膨胀;市场萧条,出现波谷,物价随之下跌。这也说明了改革过程中我国经济运行市场化程度的提高。

改革以来的4次物价上涨波峰,可从1984年为界划分为两个阶段。1978~1984年为第一阶段。1985~1995年为第二阶段。在第一阶段,由于我国实行的仍然是计划价格体制,因而这期间的通货膨胀仍然主要是抑制型和短缺型,基本上不存在公开的通货膨胀,物价指数曲线较为平缓,市价和牌价差距很大。1980年出现了改革以来第一次物价波峰,当年零售物价比上年上涨了6%,职工生活费用价格上涨了7.5%。这次物价上涨是由于当时经济工作指导思想仍然受“左”的倾向的影响、出现了“洋冒进”,导致国民经济改革以来的第一次过热。同时,政府从1979年4月起大幅度提高18种农副产品的收购价格。其中粮食收购价格从1979年夏粮上市时起提高20%,超购部分在这个基础上再加价50%,棉花、油脂、油料、生猪、菜牛、菜羊、鲜蛋、水产品、甜菜、甘蔗、大麻、芝麻、蓖麻油、桑蚕茧、南方木材、毛竹、黄牛皮、水牛皮等农副产品也作了相应上调,18种农副产品平均提价24.8%,一年提价金额达70多亿元,比1965年制定的“三五”时期调价规划确定的五年调价总额50亿元还多20亿元,使得1979年农副产品收购价格上涨率达22%,成为建国以来农副产品收购价格上涨率的第二个高峰(第一个高峰出现于1961年,为28%)。这一阶段的其它年份,物价基本稳定,这个稳定是以财政对物价的补贴和社会结余购买力的大幅度上升为代价换来的。1984年国家财政对物价的补贴从1978年的93.86亿元上升到370亿元的高峰,为1978年的3.94倍。同期年末结余购买力从480.7亿元上升到1974.3亿元,为1978年的4.11倍。1978年社会商品国内年末库存超过年末结余购买力571.5亿元,到1984年则是后者反而超过前者346.6亿元,即1984年存在346.6亿元的商品短缺。

1985年开始的第二阶段,价格改革以放为主,供求关系开始在相当广阔的范围内决定价格,物价呈全面上涨态势,隐性的通货膨胀迅速公开化。这一阶段价格成为调节供求平衡的重要经济杠杆,长期存在的短缺现象首先反映在价格上,引起短缺品价格上涨,并拉动物价总水平的上升。这一阶段出现了3次物价上涨波峰,前两次分别出现于1985年和1988年,后一次开始于1993年,1994年达到高峰。1985年零售物价上涨率由1984年的2.8%上升到8.8%,其中食品类价格上升14.4%,衣着类上升0.90%,日用品类上升2.7%,药及医疗用品类上升3.8%,农业生产资料类上升4.8%,这次物价高峰首先源于1984-1985年的投资膨胀,1984年全社会固定资产投资比上年增长28.2%,1985年全社会固定资产投资增长39%。固定资产投资膨胀势必导致物价上涨,它们的作用过程是:固定资产投资膨胀首先引起生产资料价格迅速上涨,然后才拉动零售物价上涨,生产资料价格对零售物价总水平的影响约滞后0.5~1年。1984年和1985年的投资膨胀导致1985年生产资料价格上涨10.4%,这种生产资料价格上涨对推动1985年零售物价总水平上涨幅度的影响程度,约占25%。1985年又放开了合同定购以外的粮价和蔬菜、副食品价格,工业生产资料实行双轨制,提高了铁路短缺运价。1985年零售物价明显上涨,同期财政对物价的补贴则有较大幅度下降,从1984年的370亿元下降到299.47亿元,减少了70.53亿元,下降幅度达19.1%。但是,从1985年开始,国家对居民给予了大量的肉类等副食补贴,1985年的副食补贴是54.7亿元,1986、1987年分别为72.4亿元,这也就是说物价补贴减少额中绝大部分转化成了居民收入,意即1985年以来补贴型通货膨胀并没有明显下降。1986年下半年又先后放开了电冰箱、洗衣机、录音机、黑白电视机、自行车、中长纤维、80支以上纯绵纱及其制品等7种工业消费品的价格,降低了人民币对外汇率,这一年零售物价比上一年上涨了6%,其中食品类价格上升7.4%,衣着类上升3.2%,日用品类上升6.1%,药及医疗用品类上升2%,农业生产资料类上升1.1%。1987年没有出台大的价格改革方案,但由于通货膨胀的惯性作用和货币超速增长,零售物价上涨率仍达7.3%,其中食品类价格上升10.1%,衣着类上升3.5%,日用品类上升6.1%,药及医疗用品类上升4.6%,农业生产资料上升7%。 为了稳定民心,中央政府于1988年9月开始治理整顿,实行严厉的财政政策和货币政策,至1989年下半年取得明显成效,过热的经济增长有所降温,物价涨势也逐月回落,但由于受前段总需求膨胀以及通货膨胀惯性的影响,1989年零售物价上涨率仍高达17.8%,其中城镇是上涨16%,农村上涨18.8%,职工生活费用指数比上年上涨16.2%,生产资料价格上涨17.4%。

改革以来的第4次物价上涨波峰(即第二阶段的第3次波峰)开始于1993年,1994年达到高峰。这次物价波峰来势更为凶猛,零售物价上涨率1993年为13.2%,1994年为21%,1995年仍高达14.8%。只是经过3年的宏观调控,宏观经济成功实现“软着陆”后,1996年零售物价上涨率才回落至6.1%。1990~1992年,我国的通货膨胀本来得到了较好的控制,这3年的零售物价上涨率分别为2.1%、2.9%、5.5%。1993年,这种得到控制的零售物价又开始大幅度攀登,当年零售物价上涨率和国内生产总值的增长幅度均达到13%。1994年零售物价上涨率达到21.7%,其中食品类价格上涨35.2%,涨幅高出1988年12.2个百分点,该年成为新的波峰年,其峰值也是建国以来最高的年份。1994年零售物价的大幅度上涨的直接原因是1992年和1993年固定资产投资过猛形成的隐患。1994年全社会固定资产投资比上年增长27.8%,增幅比上年不仅没有增加,反而下降了30.8个百分点,但是1992和1993两年全社会固定资产投资上涨率分别为42.6%、58.6%,增幅分别提高19和16个百分点。1992年和1993年两年过猛的固定资产投资使得1993年生产资料价格上涨率达到33.7%,生产资料价格的滞后作用,必然引起1994年零售物价的大幅度上涨,其影响程度约占38%。 改革以来的4次物价上涨波峰,其直接原因都不外是固定资产投资膨胀导致生产资料价格上涨,从而拉动零售物价总水平的上涨。同时也与价格体制改革紧密相关,每次上调农副产品价格,放开一些产品的价格,都会引起零售物价总水平的上涨。

价格月刊 陈乐一 |